Hace cinco años, Nicole Kidman ganaba el Oscar a la mejor actriz por una interpretación relativamente secundaria en una enfática peliculita en la que encarnaba a Virginia Woolf ayudada por una chirriante prótesis nasal que ni siquiera la hacía parecerse más al personaje. En la siguiente edición, Charlize Theron se hacía con el mismo premio por retratar a una psicópata real con un potingue que emborronaba su cutis de modelo y una dentadura postiza que parecía tener vida propia (y querer utilizarla para escapar a toda costa de la boca donde la habían encerrado).

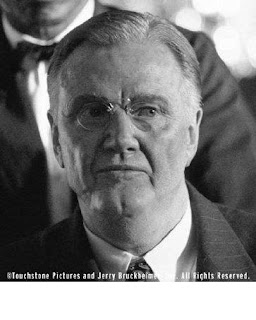

Ya en 2008, la actriz francesa Marion Cotillard ha reincidido gracias a una imitación de Edith Piaf consistente en afectar la voz que tendría un bebé cazallero si tal cosa existiera y enterrar completamente su bonito rostro en una máscara de goma. La tradición de trabajos actorales que deben en gran medida al maquillaje las alabanzas y los premios obtenidos es larga, aunque, como en todo, en esto también existen los hitos: imposible olvidar a Jon Voight, sencillamente grotesco en “Pearl Harbor”. En teoría interpretaba al presidente Franklin D. Roosevelt, pero en la práctica parecía un atracador de bancos enmascarado (ver “Le llamaban Bodhi”) a punto de ejecutar su próximo golpe.

En realidad, esto de las interpretaciones-látex no es otra cosa que la manifestación específica de un fenómeno más amplio, el de las interpretaciones-Cruz-y-raya. En este tipo de trabajos, el actor y su director asumen la tarea de representar a un personaje real y, a sabiendas de que existen alternativas más vistosas y sencillas de abordar que la construcción de un ser humano reconocible, mimetizan los gestos del referente en cuestión, tratan de reproducir su timbre de voz y su acento, y para todo lo demás se solicita la intervención del departamento de maquillaje. Por lo general, no aprecio en el resultado más mérito que el de una imitación de las que llevan a cabo los muchos dúos cómicos de este nuestro país (de ahí el nombre aplicado a tal escuela interpretativa), pero en términos de galardones resulta decididamente rentable. Ahí tenemos a Javier Bardem en “Mar adentro”, a Jamie Foxx en “Ray”, a Cate Blanchett como Katharine Hepburn en “El aviador”, a Anthony Hopkins en “Nixon”, a Philip Seymour Hoffman (¡qué actor tan repelente!) en “Capote”... El reciente Fidel Castro según Demián Bichir visto en “Che. El argentino” es la última incorporación a la lista que recuerdo. El cine americano es donde más abundan las interpretaciones-Cruz-y-raya en general y su modalidad látex en particular, aunque, como hemos visto, no es ése su único hábitat. Por desgracia, Europa participa cada vez más del fenómeno. Según tengo entendido, los franceses nos amenazan ahora con un biopic de la escritora Françoise Sagan de la que las reseñas afirman que la joven actriz Sylvie Testud “lo borda”. Me asaltan sudores fríos.

Contra esto se argumentará que toda actuación viene reforzada por una labor caracterizadora, y que al fin y al cabo estamos hablando de una cuestión de grado, pero yo identifico perfectamente el salto cualitativo que se produce entre un tinte capilar y una cara de caucho, entre un determinado tono vocal y una voz de falsete y, más sustancialmente, el abismo que separa la interpretación de la imitación.

Más aún que las carencias de talento -que también-, lo que la careta esconde es la vulgaridad personal del intérprete. Los actores de verdad, los que poseen personalidad y carisma, son aquéllos que dominan el oficio de ser otros sin dejar al mismo tiempo de ser ellos mismos. Saben bien que no deben caer en la tentación del látex, porque lo que el público desea por encima de todo es verlos a ellos, así que cuanto más reconocible aparezca el actor más se deleitará a la platea. ¿Alguien se imagina a Carmen Maura, a Michael Caine, a Julia Roberts con sus rasgos cubiertos por prótesis, forzando las cuerdas vocales, impostando gestitos? Más aún: ¿existe alguien que quiera asistir a eso? Cuando la Roberts protagonizó “Erin Brockovich” (película que, por otra parte, no aprecio especialmente) interpretaba a una mujer extraída de la vida real manteniendo su propia y luminosa esencia, sin tratar ni por un momento de engañarnos con malabarismos de tercera, y la credibilidad que aportaba al personaje era indiscutible. A Helen Mirren le bastaba una discreta peluca, el vestuario y su talento para que nos creyéramos ante Isabel II de Inglaterra, a la que físicamente no se asemeja demasiado. Por desgracia, este tipo de ejemplos resultan cada vez más excepcionales; por eso se agradece tanto cuando un director y unos productores con coraje eligen los actores adecuados en lugar de embutir a la estrella disponible en una férula gomosa, de manera que podamos seguir creyendo que la interpretación es ante todo el arte de representar la vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario